Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain

Le double commandement de l’amour que Jésus est le premier à mettre en valeur avec une telle insistance a fait le tour du monde et représente l’acquis principal du christianisme. Mais l’avons-nous bien compris ?

L’équivoque vient du mot « amour » que tout le monde est prêt à accepter, comme s’il allait de soi, mais qui reste un défi difficile à relever. La Bible ne nous facilite pas la tâche quand elle ajoute « de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force » (Jésus dit même : « de tout ton esprit ») et, à propos de l’amour du prochain, il y a cette précision redoutable « comme toi-même », mais généralement on n’y fait guère attention.

Ce qui fait qu’on accepte si facilement ce programme, c’est que c’est agréable d’être aimé, compris, mis en valeur. Mais aimer ? C’est autre chose… Et si Dieu avait une autre idée de l’amour ? et si c’était pour cela qu’il nous a envoyé son Fils et qu’il a fait de celui-ci le prototype de notre humanité (voir la deuxième lecture de la messe de ce dimanche) ?

Curieusement, après avoir répondu au pharisien en lui redisant le double commandement de l’amour, Jésus ajoute une parabole qui doit normalement expliciter ce qu’il veut montrer à son interlocuteur. Cette parabole a souvent été lue sur un plan strictement moral, comme si elle nous exposait un bel exemple de dévouement en nous parlant de ce malheureux dont personne ne veut s’occuper et qui est pris en charge par un étranger au grand cœur. Certains trouvent peut-être que cet étranger va un peu loin dans le service rendu à un inconnu et que Dieu n’en demande pas tant, mais cela n’empêche pas de reconnaître là une belle figure d’humanité.

Certains indices devraient pourtant nous alerter et nous dire que le personnage en question a peut-être une identité que nous ne soupçonnons pas. D’abord ce généreux bienfaiteur fait partie du peuple haï des Samaritains, on s’attendrait donc plutôt à l’inverse : la leçon semblerait plus probante si c’était un juif qui faisait preuve de largeur d‘esprit en s’occupant d’un samaritain. Mais ce n’est pas le cas et cela devrait déjà nous faire réfléchir. De plus, il est présenté en contraste avec le prêtre et le lévite, les officiants du Temple, qui se détournent par peur de contracter une souillure qui les empêcherait d’exercer leur fonction et par là ils démontrent l’inefficacité de leur service quand il s’agit de sauver une vie humaine.

Mais c’est surtout la finale qui lève le doute : ce sauveteur (ou ce sauveur ?) qui non seulement lave les plaies du blessé et le charge sur sa monture, mais qui va le conduire jusqu’au lieu où il pourra se refaire, ça ne vous rappelle rien ? Celui qui, ayant confié le convalescent aux mains de l’hôtelier, paie le prix de son séjour (deux deniers, comme par hasard, comme il y a deux commandements !) et qui promet de payer le reliquat lors de son retour, ça ne vous fait pas penser à Jésus remettant l’humanité aux soins de l’Eglise pour veiller à sa guérison dans l’attente de son retour ?

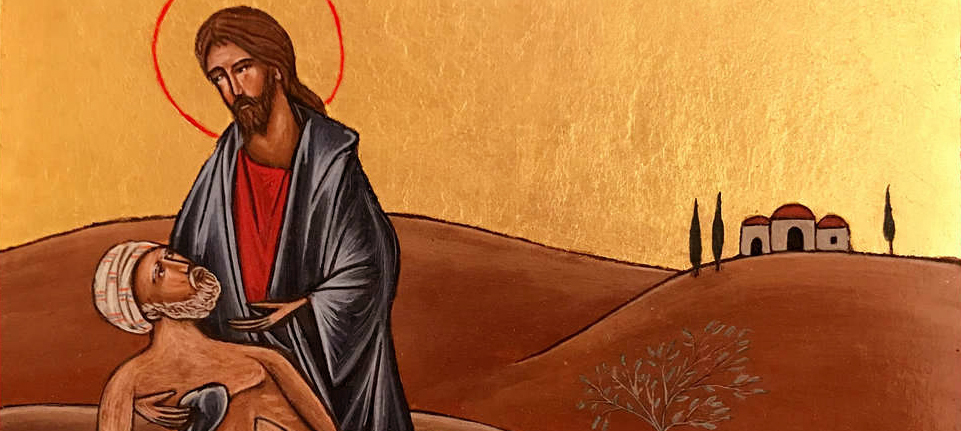

Les Pères de l’Eglise n’ont pas lu autrement ce texte. Les auteurs du Moyen Age non plus, comme l’attestent les vitraux de nos cathédrales qui ont souvent illustré cette parabole et qui n’ont pas manqué de représenter le Samaritain sous les traits de Jésus.

Nous avons peut-être là la réponse à notre question : comment Dieu voit-il l’amour quand il nous dit « tu aimeras » ? Eh bien regardons Jésus au service de son Père, Jésus qui par obéissance sans limite assume le rôle de l’étranger en venant sur terre pour partager notre humanité, regardons-le dans son infinie compassion du malheur de l’homme qui le pousse non seulement à s’attendrir sur son sort, mais aller jusqu’au bout pour lui rendre la vie. Qui dit mieux ?